HGLRCから新しい2インチシネフープが発売されました。最近はやりのDJI O3を搭載するHD仕様がメインバージョンですがアナログバージョンもあります。今回はそのアナログバージョンをBanggoodさんよりレビュー品を送ってもらいましたので詳しく見ていきましょう。

なおHGLRC Talon はアナログバージョンでも100g以上ですので、無人航空機として機体登録が必要であり、屋外での飛行の際は目視外飛行等の許可・承認が必要です。またリモートID機器の搭載も必要ですので、レビューでは搭載方法や使用方法もしていきます。

なお、機体登録や許可・承認等の手続きがありますので、【フライト編】は別記事として公開予定です。

HGLRC Talon Analogバージョンのスペック

Talon アナログバージョンのスペックは以下の通り。

フレーム:Talon Frame

FC:SPECTER 15A ELRS AIO

MCU: STM32F411

ジャイロ:MPU6000

ファームウエア名:HGLRC F4EVO

ESC:15A(MAX18A 10秒以内) Bluejay 0.19

ELRS:シリアル接続(UART1)

ELRSファームウエア名:HGLRC Hermes 2.4GHz RX

ブラックボックス:8MB

VTX:ZEUS 800mW

モーター:SPECTER 1303.5 5500KV

プロペラ:Gemfan 2020-5-D51

ホイールベース:106mm

サイズ:幅148mm、長さ160mm、高さ58mm

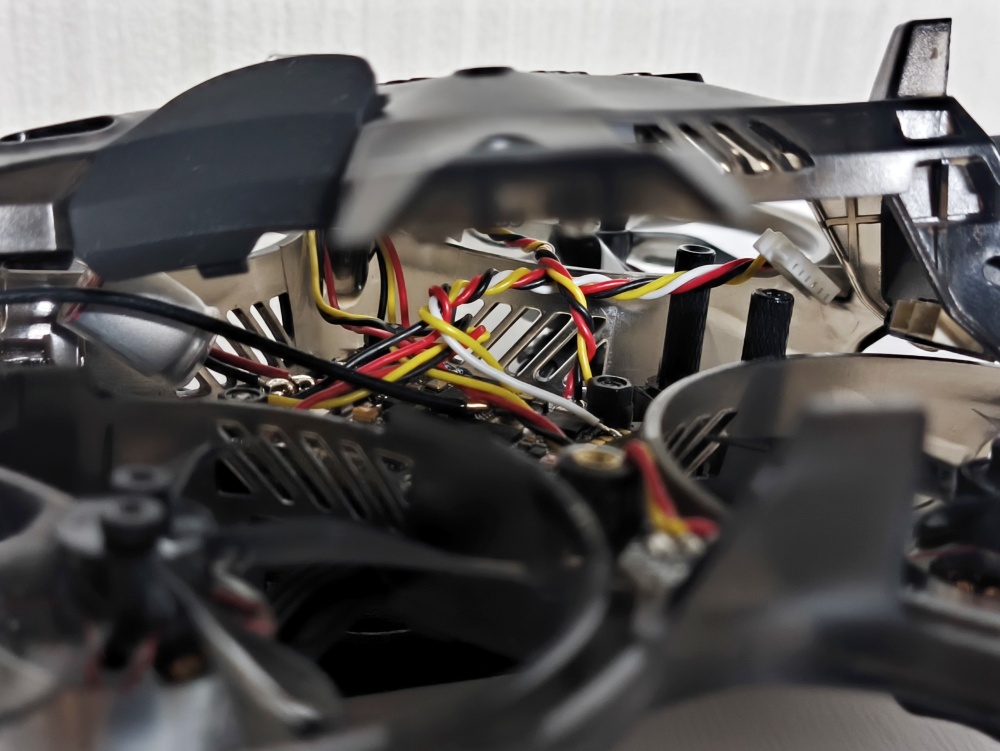

FCはESCとExplressLRS受信機を搭載したAIOタイプで、振動に強いと定評のあるMPU6000ジャイロを使用しています。またExplressLRSはシリアル接続なので、Betaflightのバージョンに関係なくアップデートできます。

ESCのアンペアが15A若干少ないのが気になりますがどうなんでしょう?

外観チェック

HGLRC Talon Analogバージョンの箱を開けるとこんな感じ。

全部出してみました。機体の他に、

予備のプロペラ2ペア、剥きプロなどの搭載用マウント、予備のバッテリーストラップ、ステッカー

機体は各部の質感が良くキレイです。また各所に説明用のシールが貼ってあります。プロペラの回転方向はプロップアウト、FCのUSBコネクターは機体の真上から差し込めます。

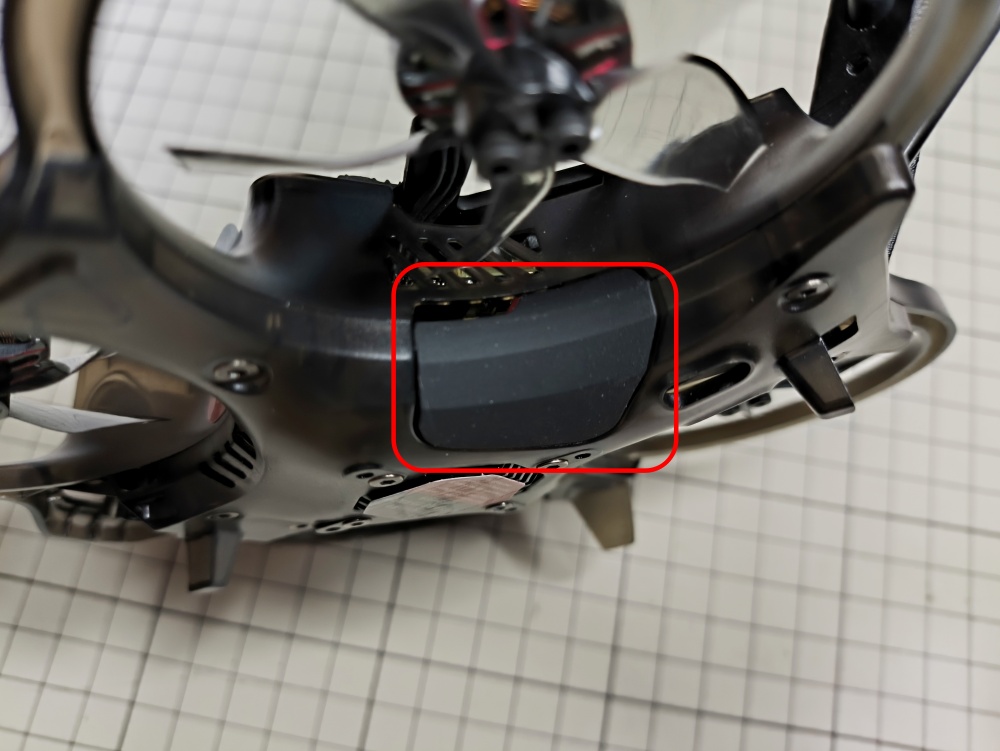

プロペラガードの内側にゴム製のカバーがあり、開けるとVTXの設定用ボタンにアクセスできます。これはHDバージョンのDJI O3 AirユニットのマイクロSDカードやUSBコネクタにアクセスするため必須の機能です。アナログバージョンではVTXのボタンで周波数変更や出力変更が行えます。(通常はBataflightから変更するのでボタンは使用しないけど)

反対側には受信機のインジケーターが確認できるとシールが貼ってありました。

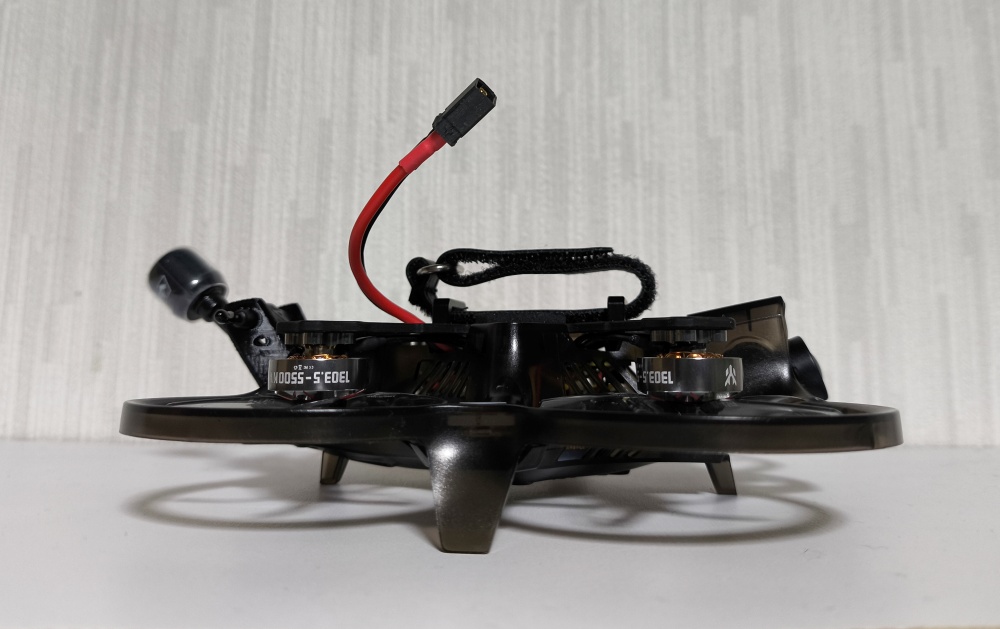

機体を横から見たところ。プロペラガードに4か所のスキッドが付いていますので機体を直置きしなくて安心できますね。まあ草地だとあまり効果はないでしょうけど・・・w

使用しているモーターは、自社製の SPECTER 1303.5 5500KVを使用。3インチのプロペラでMAX8.9Aで回せるので、2インチなら余裕ですね。

FPVカメラはCADDX Retail2を使用しています。このカメラ暗いところにすごく強いんですよね。他のカメラだと白黒になってしまう暗さでもRetail2はカラーでよく見えます。夜中にこっそり練習するのもOKです。

またレンズを保護するように下部にガードが出っ張っているのも良いですね。

機体後部には受信機のT型アンテナとVTXアンテナが3Dプリントパーツで固定されています。

アナログバージョンの重量は123g

GNB 4S HV 530mAh のバッテリーを使用すると173.7g

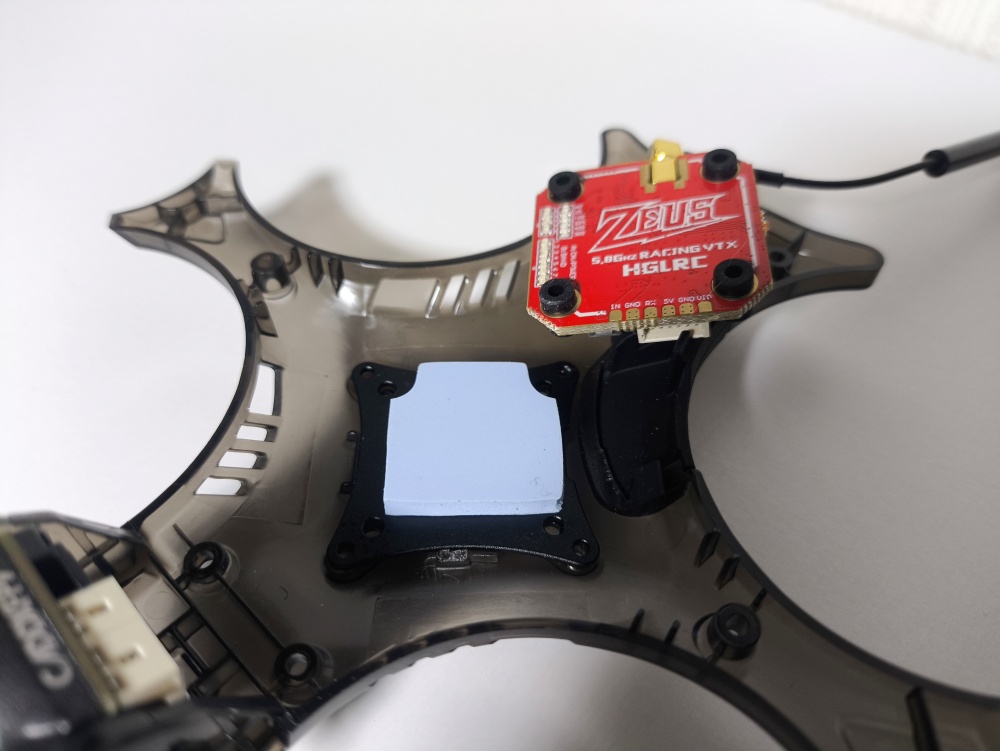

機体全体を覆っているプロペラガード兼ボディーカバーはVTX搭載部分が取り外せます。

VTXカバーを外すとこんな感じ。

なおプロペラガードやカバーはポリカーボネート製でかなり頑丈です。少々のクラッシュでも大丈夫そう。(テストしていないけど・・・)

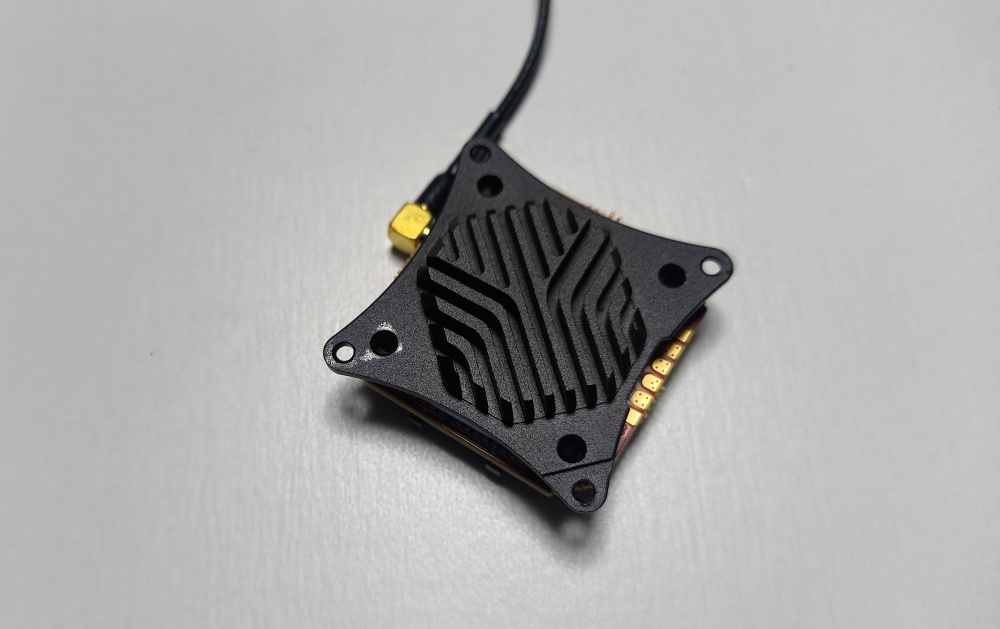

VTXの裏にはヒートシンクがあり発生する強烈な熱を効率よく放熱します。

ヒートシンクの裏に貼り付けられた熱伝導材を介してVTXに密着しています。ゴム粘土のような物質ですので、VTXが平面でなくても密着できます。

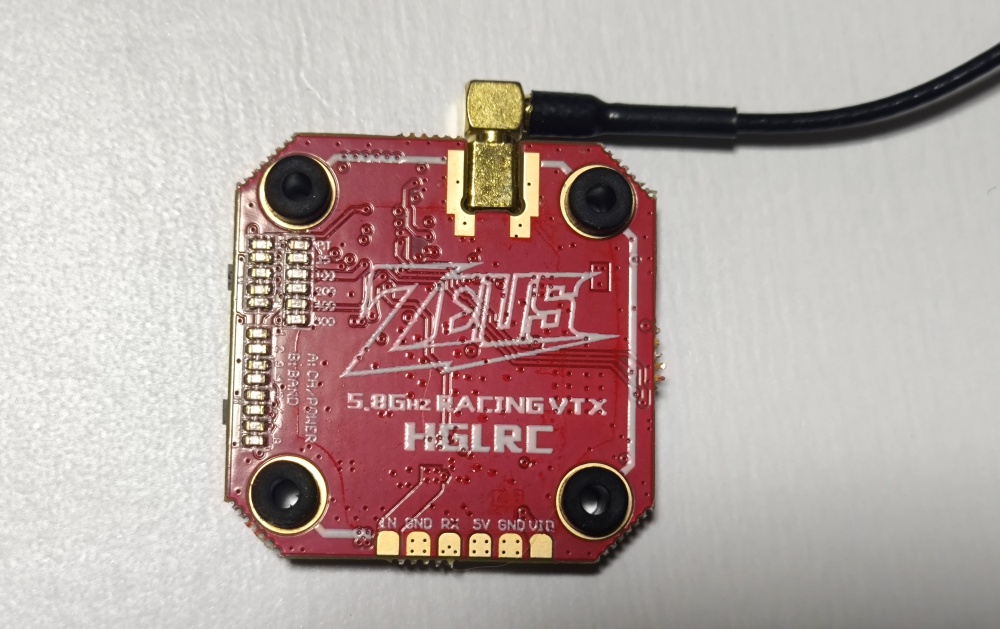

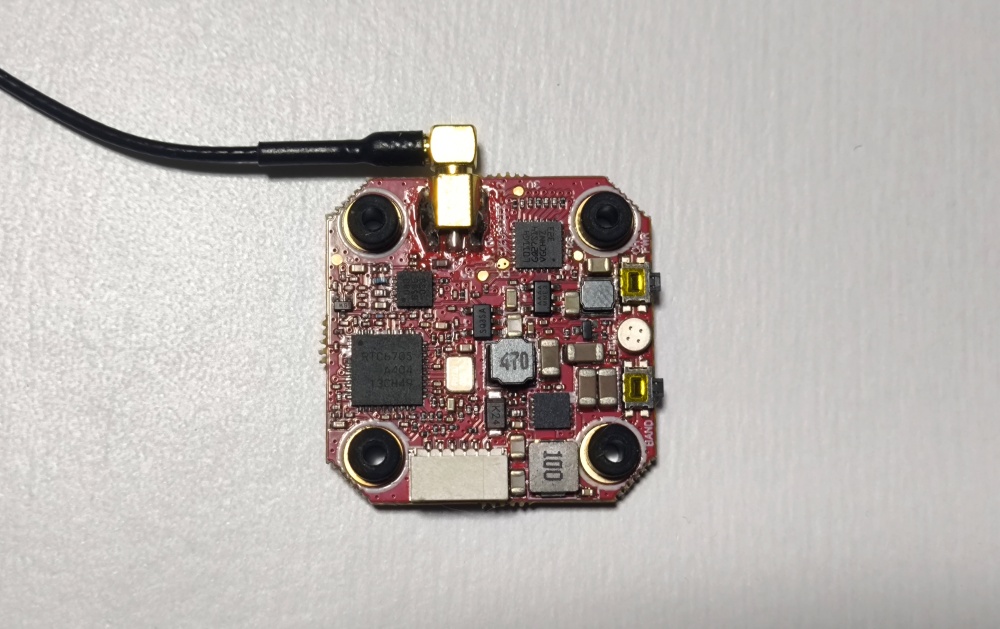

VTXは「HGLRC Zeus 800mW」800mwまで対応するオリジナルのZEUSブランドの物が搭載されていました。

VTXのアンテナコネクタはMMCXタイプ。FCとはコネクタを介して接続されていました。

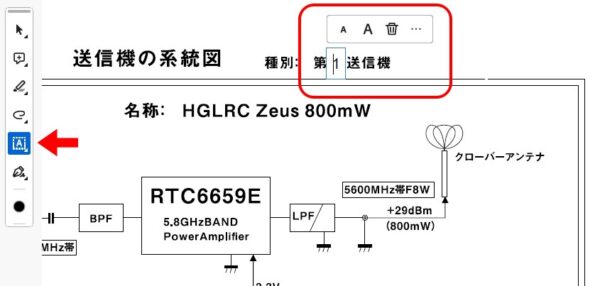

HGLRC Zeus 800mWの系統図はこちらからダウンロードできます。PDFファイルです。

一番上の「種別: 第 送信機」のところに適宜数字を入れてください。Adobe Acrobat Readerで入力するのは「フォームフィールドに入力する」ツールを使用します。

FPVカメラはゴムシートで挟んで取り付けられていました。HDバージョンのDJI O3 のカメラに搭載されているジャイロが振動に弱いのでカメラ自体を防振にするのがDJI O3の標準のようになっており、アナログバージョンもその名残で挟まれています。

カメラ角度を変更する時はこのVTXカバーを外してねじを緩める必要がありますが、ゴムシートの弾力の効果でねじを緩めたりすることなく手で変更可能です。

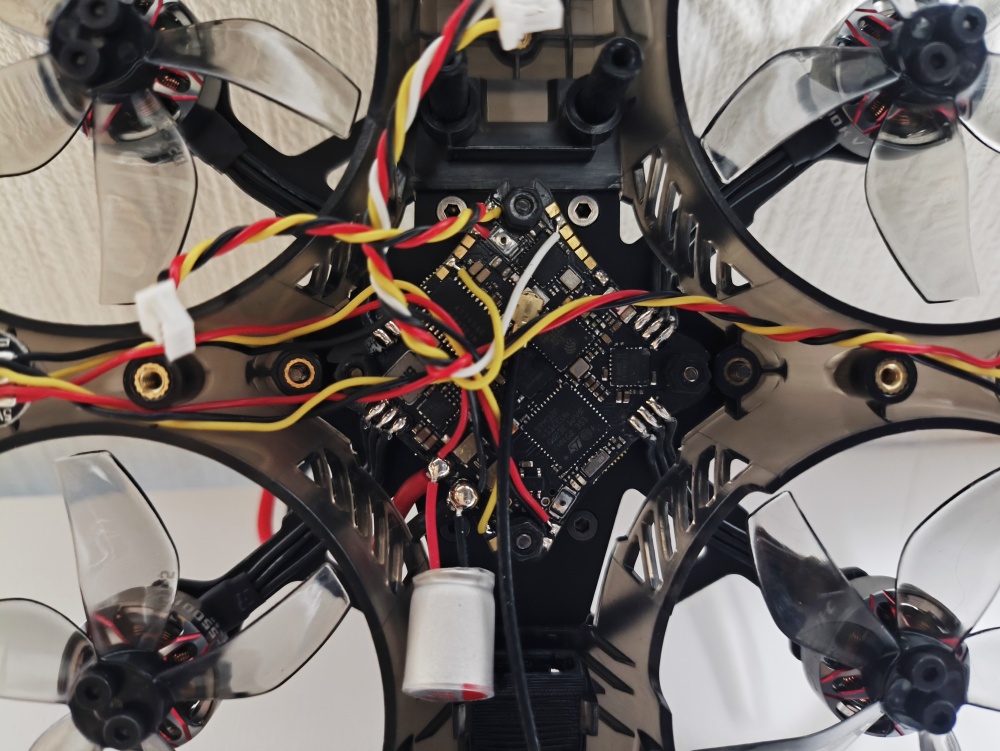

VTXカバーを外すとプロペラガードと一体になったボディ内のFCにアクセスできます。FC自体のサイズも小さめですが、ボディ内もかなり広めです。またHDバージョンはDJI O3の高さのあるユニットが収まることもあり上下方向の空間も広めです。

プロペラガードの両サイドにはLEDがあります。デフォルトではディスアーム時には赤色、アームすると緑に光るように設定されています。もちろんBetaflightで設定変更可能です。

おっと、誰か来たようだ・・・

レビュー「その1」は取り急ぎここまで見てきましたが、HGLRC Talon Analogバージョンはよさそうですね。

プロペラガードと本体がポリカーボネート製で頑丈な事。見た目もきれいです。

HDバージョンに合わせたボディなのでアナログバージョンは内部空間に余裕があります。

100g以上の無人航空機なので、機体登録を申請しました。

次回は設定周りを見ていきましょう。cya