機体とバッテリーの合計重量が200g未満のドローン(U199)は、無人航空機ではなく模型航空機として扱われます。そのため特別な飛行許可・承認を取得しなくていいので、わりと手軽に飛行させることができます。今回はU199でありながら、パワフルで、フリースタイル飛行で高画質動画が撮影できるレーシングドローンを自作していきます。あなたも一緒に作りませんか? パート5

周辺部品の接続

FPVカメラ

今回はFPVカメラに Caddx Tariser を使用しますので、FCと接続するのはカメラではなくTariserの録画ボードになります。

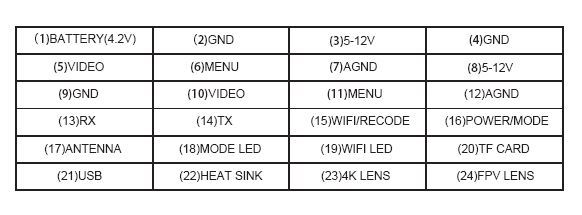

FC側のカメラ用のコネクタは5V、GND、Videoの3か所を使用し、Tariserのボード側は下図によると、

コネクタは(3)~(7)ですが、今回はコネクタでなく半田パッド(8)(9)(10)に接続しました。コネクタを使用するとFCとの隙間がギリギリだったためです。

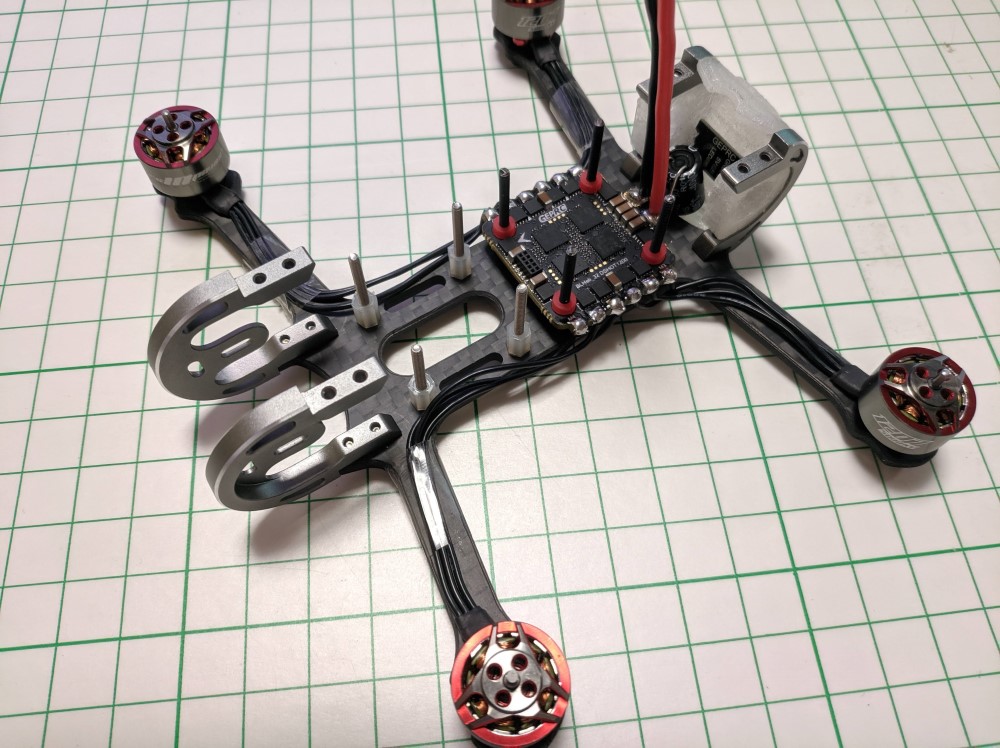

ボード自体はフレームからスペーサーを挟んでかさ上げして搭載します。

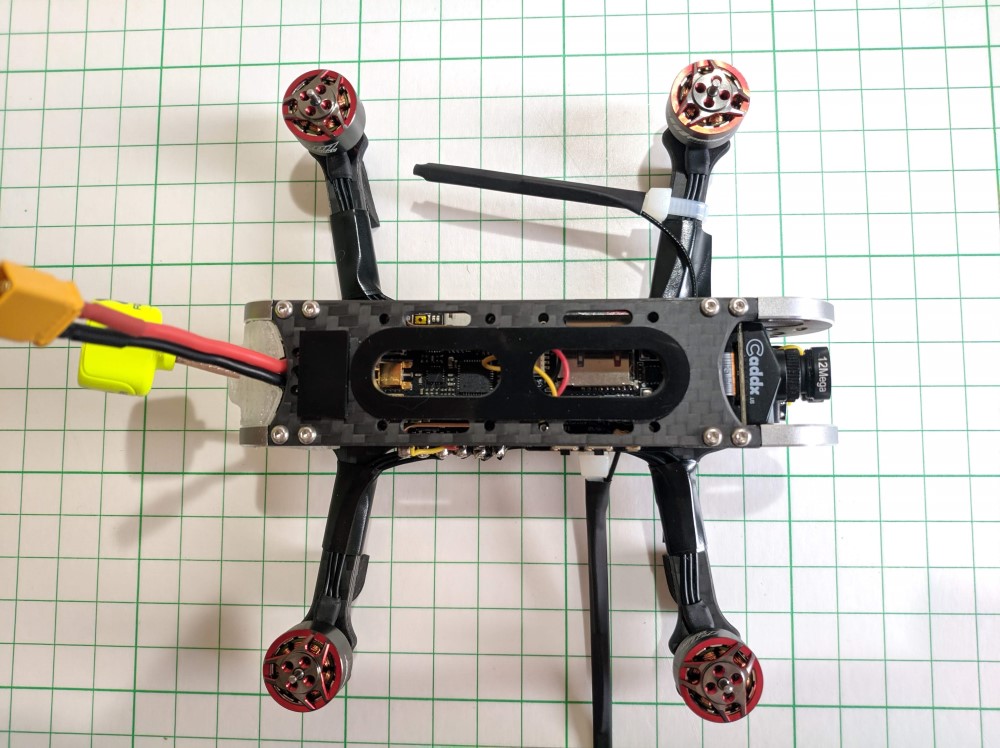

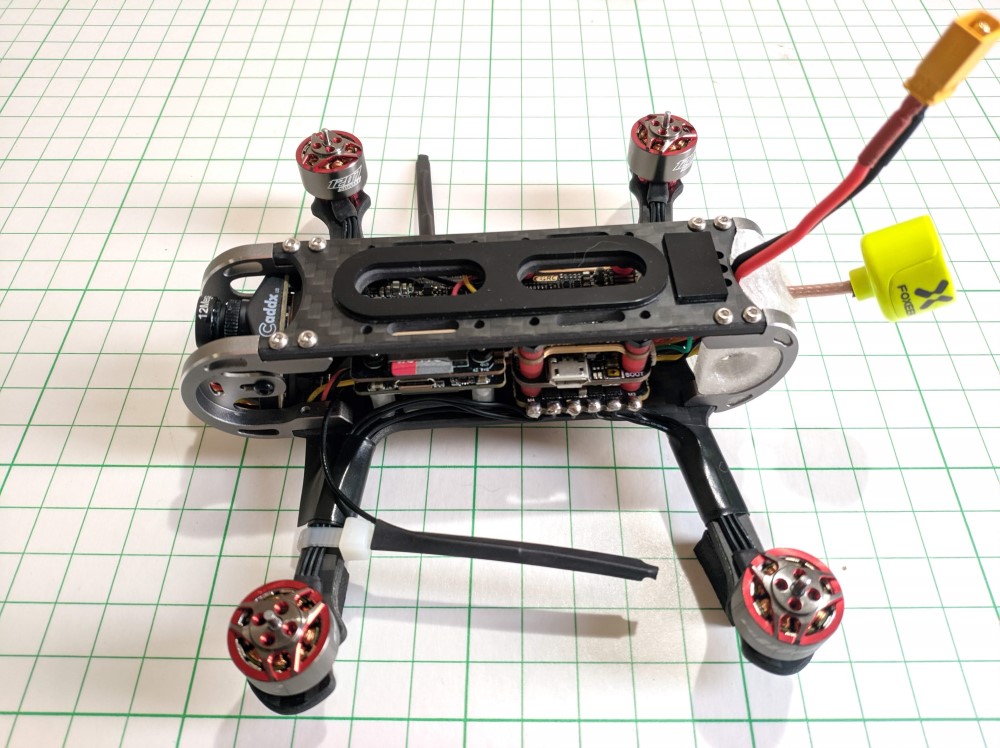

上の写真の右側がESC、左側にTariserのボードを搭載します。写真では白色の樹脂製スペーサーが見えますが、もう少しかさ上げしたかったので、さらにスペーサーを重ね2段にしました。この下にレシーバーを配置します。

LEDとブザー

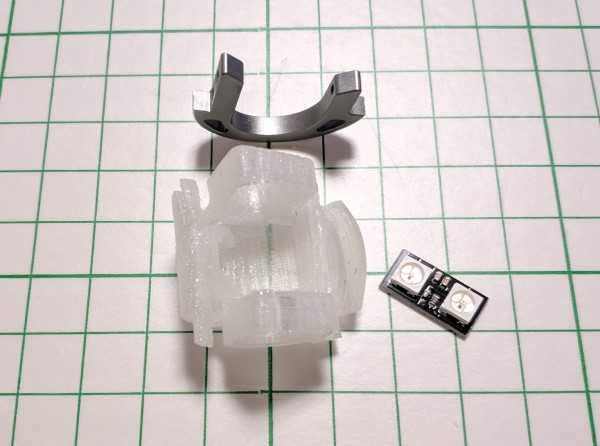

LEDはフレームキットに付属の物を使用します。フレームの後部に装着する3Dプリンター製のパーツ内側にはめ込むようになっています。

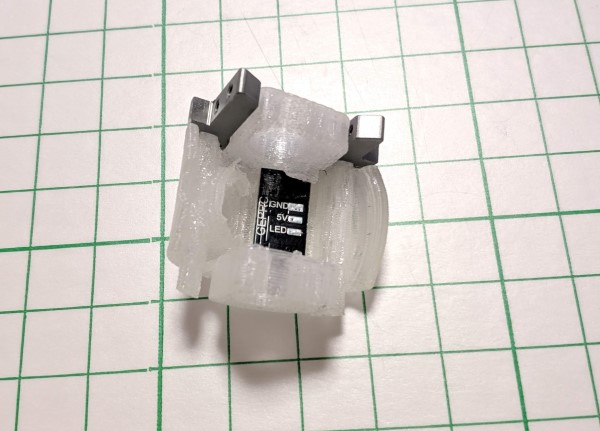

LEDをはめ込むとこんな感じ。

LEDが樹脂製のパーツに収まり、さらにアルミ製のパーツ2つで樹脂パーツを挟むようになっています。

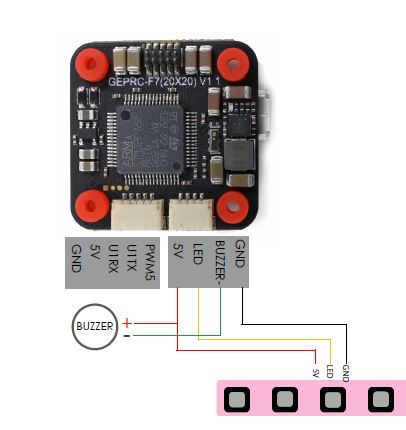

LEDの接続は5V、GND、LEDの3つで、FC側の接続先は下図のようになります。

右側のコネクタの、5V、LED、GND に接続します。

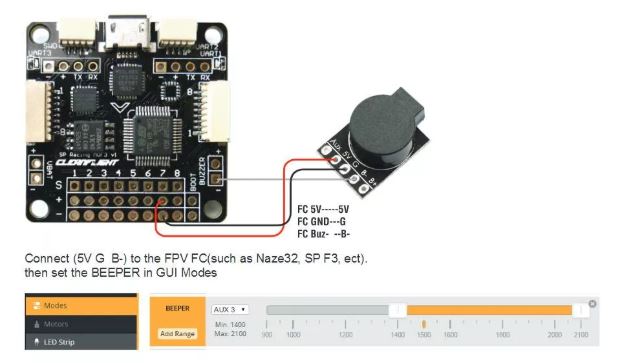

なお、ブザー用に5VとGNDの2本の配線をLEDの接続パットに共付けしてあります。上の図のブザーの配線例はアクティブブザーの場合で、今回使用するパッシブブザーの場合はGNDも必要になります。下図参照。

ブザーは Caddx Tariser のカメラ下面に強力両面テープで貼り付けてあります。

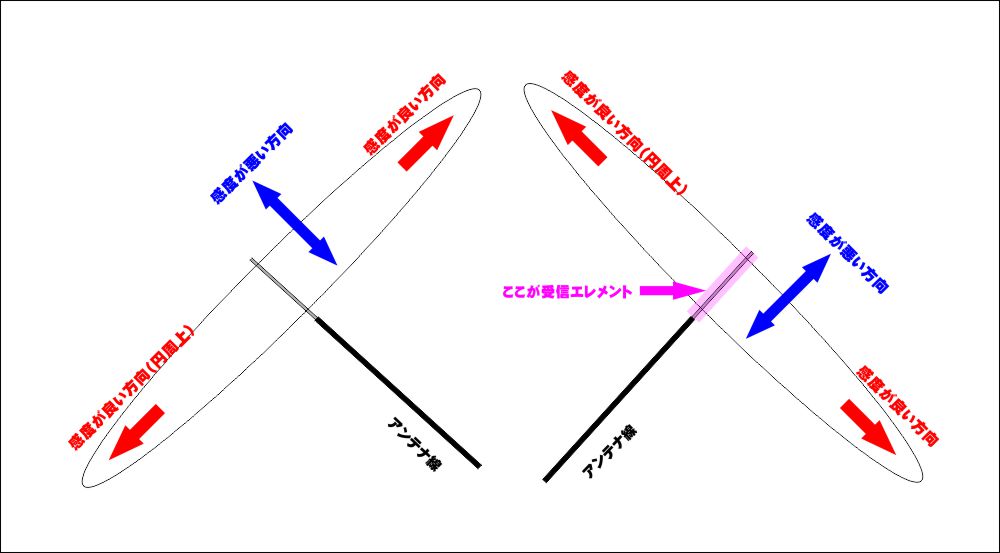

レシーバーのアンテナの処理

レシーバーのアンテナ線は2本ありますので、2本が平行にならないように配置します。2本が90度の角度になるのが理想ですね。アンテナ線は先端の3㎝ほどが被覆がむいてあります。そのむいてある円周方向が感度が最大になります。逆にアンテナ線の軸線方向が感度が低くなります。ですから2本のアンテナを平行にせずに90度向きを変えると、1本目のアンテナ線の感度が悪い範囲を2本目のアンテナ線の感度が良い範囲でカバーすることになります。

やり方は下の写真を見ていただくと分かると思いますが、フレームに結束バンドを固定し、レシーバーのアンテナ線と共に熱収縮チューブでお覆います。アーム部分とフレーム中央部分から90度に近くなるようにしています。また上下方向は、フレームと同じ面にしてあります。クラッシュした時などにプロペラに巻き込まれないようにするためです。

ランディングパッド

アームの下面に着陸時の衝撃吸収用に、やや硬めのスポンジを貼り付けました。

着陸時に、ぼよ~んとはずみますw

手ごろな物としてドアの隙間風を防ぐ「すきまテープ」も利用できます。安いので汚れたら気軽に取り換えできます。厚めの物がいいですね。

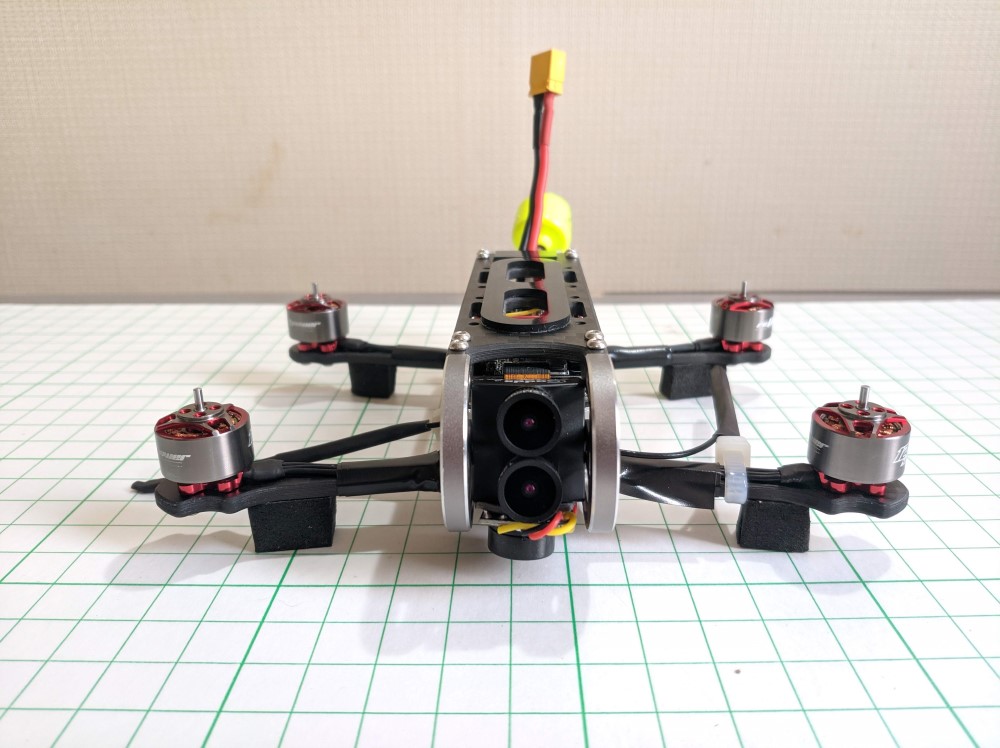

完成写真

プロペラとバッテリーストラップを含めて、総重量146gでした。

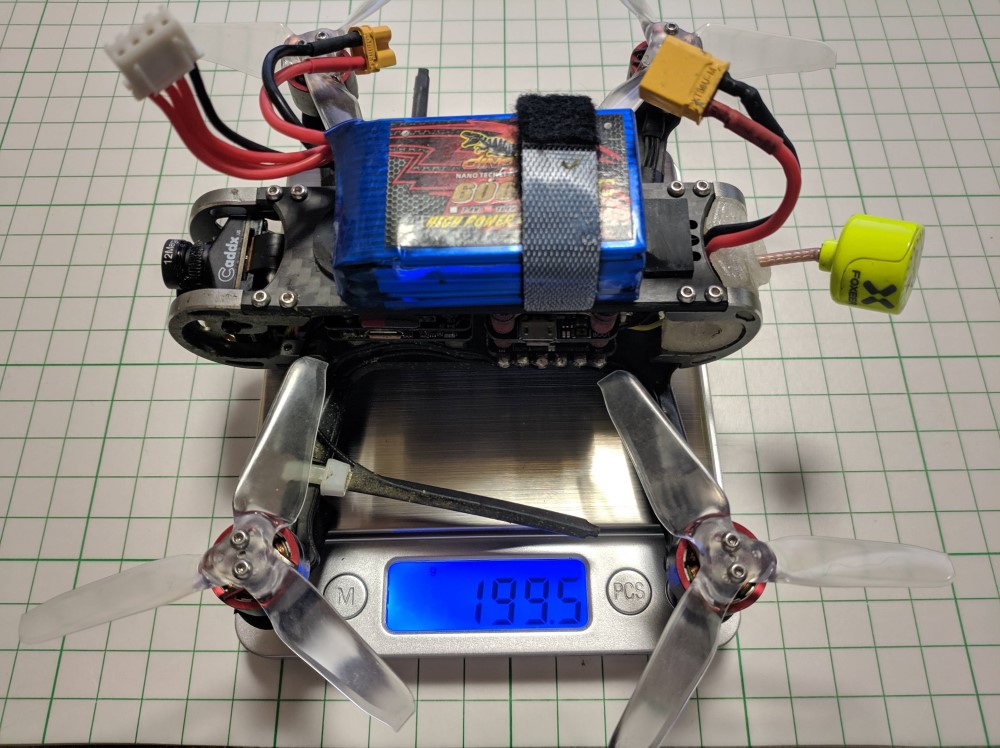

この 600mAh 3Sバッテリーを使用すると、199.5g とかろうじてU199ですねw

すこし使い古してきたバッテリーですが約4分の飛行可能でした。

GNBのHV仕様 4Sバッテリーが今ごろ海を渡ってるはず・・・

次回は機体設定と初飛行です。(もう済ませましたがw)