スプリットタイプの4Kカメラ RunCam Hybrid が届きました。先発の Caddx Tariser 4K が綺麗な映像で、マイクロドローンの可能性に一気に広げてくれました。しかし、Caddx Tariser はフラットケーブルのトラブルやEISのトラブルなど一部扱いにくかったりすることもありました。後発となった RunCam Hybrid に期待を寄せながら見ていきたいと思います。

RunCam Hybrid のスペック

| HD sensor | SONY 8MP | |

| Analog sensor | SONY 1.3MP | |

| Field of View (FOV) | HD Recording FOV 145°(FPV FOV 150° @ 4: 3) | |

| Video Resolution | 4K@30fps / 2.7K@60fps / 2.7K@50fps / 1080P@120fps / 1080P@100fps / 1080P@60fps / 1080P@50fps | |

| Video File Format | MP4 | |

| TV Mode | NTSC (720*480)/PAL (720*576) Switchable | |

| Interface | HD supports UART remote control; FPV(Analog) supports UART fimrware update. | |

| Max Micro SD Card Supported | Up to 128G. U3 recommended (2.7K60/1080P120 requires U3 or above; other solutions require U1 or above) Please make sure that the file format of the SD card is FAT32, otherwise, it will easily cause errors. | |

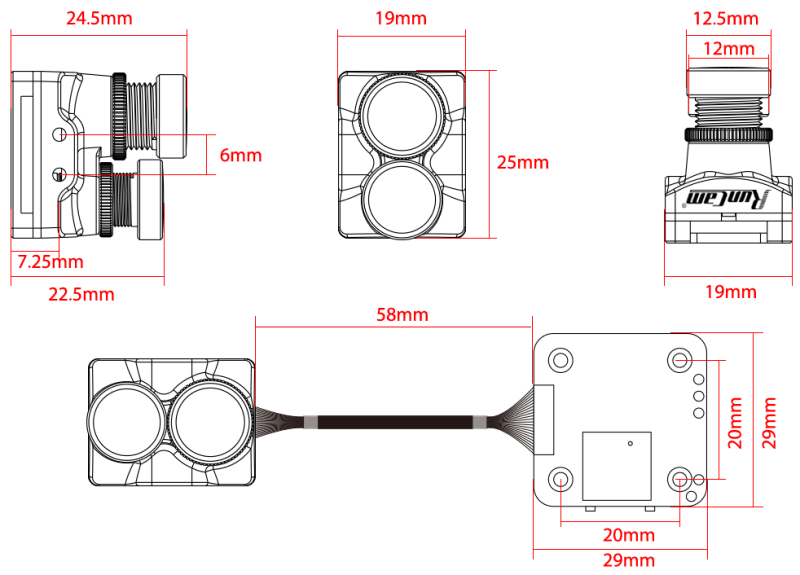

| Mounting Holes Distance | 20*20mm | |

| PCB Size | 29*29mm | |

| Lens Module Size | 19*25mm | |

| Lens Specs | HD Lens : M10 | FPV Lens : M8 |

| Power Input | DC 5-20V (Non-direct power supply from 4s battery or above. Powered directly with battery will generate surges and burn the camera.) | |

| Working Current | 480mA @5V / 140mA @12V | |

| Weight | 18g | |

HD用センサーは8MP( Tariser :12MP)4K画質16:9をカバーしていますね。FPV用カメラより一回り大きなHDカメラを搭載していることも期待できそうですね。

録画解像度は4K30fps、60pfsは2.7K以下で利用可能。また1080pで120fpsがあるのでスローモーションが楽しめそうです。(Tarise:1080p90fps)

Caddx Tariser ではうまくいかなかったFCからのカメラ制御が出来ます。OSDを見ながらのFPVカメラ設定や、送信機に割り当てたスイッチから録画のON/OFFが可能になります。

取り付けサイズは、録画ボードが 20mm X 20mm です。しかもボードは1枚構成です。カメラは幅は19mmの規格になります。しかしカメラ部の高さが25mm(Tarise:20mm)と高いのでマイクロドローンへの搭載はひと工夫必要になりそうです。例えばフレームのボトムプレートとトップフレームの間を開けるためにスタンドオフを長いものに替えるなど・・・

SDカードは128Gまで使用できますが、FAT32でフォーマットをするように記載がありますね。Tarise と同じように録画時間5分くらいでファイルは分断されるんでしょうね。(FAT32の最大ファイルサイズ4GBまで)

電源は4Sバッテリーから直接取るとサージ電流で壊れますと記載されています。

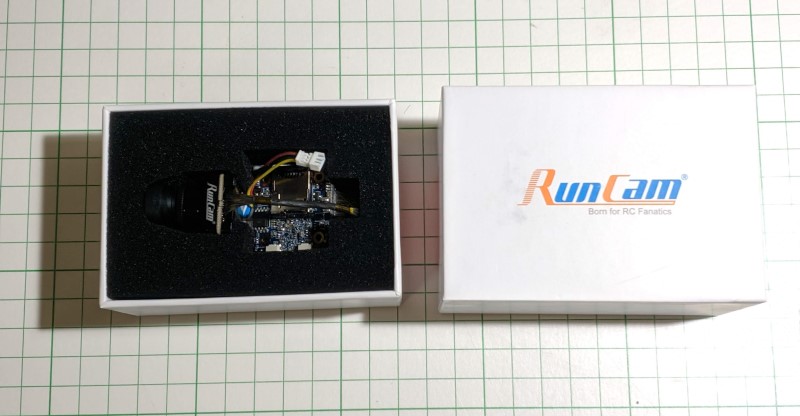

開封

おなじみのRunCamの箱に入っています。

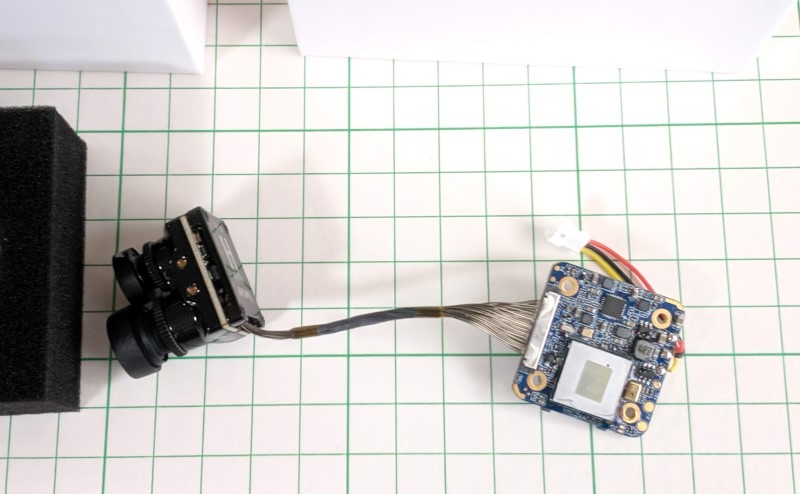

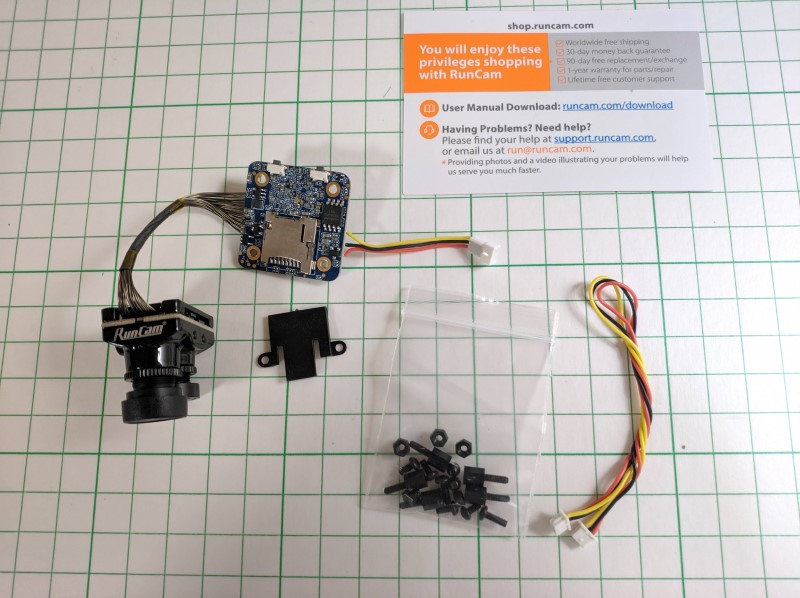

取り出してみます。カメラとボードはケーブルで結合済みです。またFCとの接続用のケーブルもすでにハンダ付けしてありました。

付属品も出してみました。マニュアルのダウンロード先が記載されたカード、クラッシュ時にマイクロSDカードが飛び出さないようにするストッパー(ボードの手前の黒いパーツ)、取付用のスタンドオフとM2六角ボルト、FCとの接続用のケーブル(オスコネクター)が入っていました。

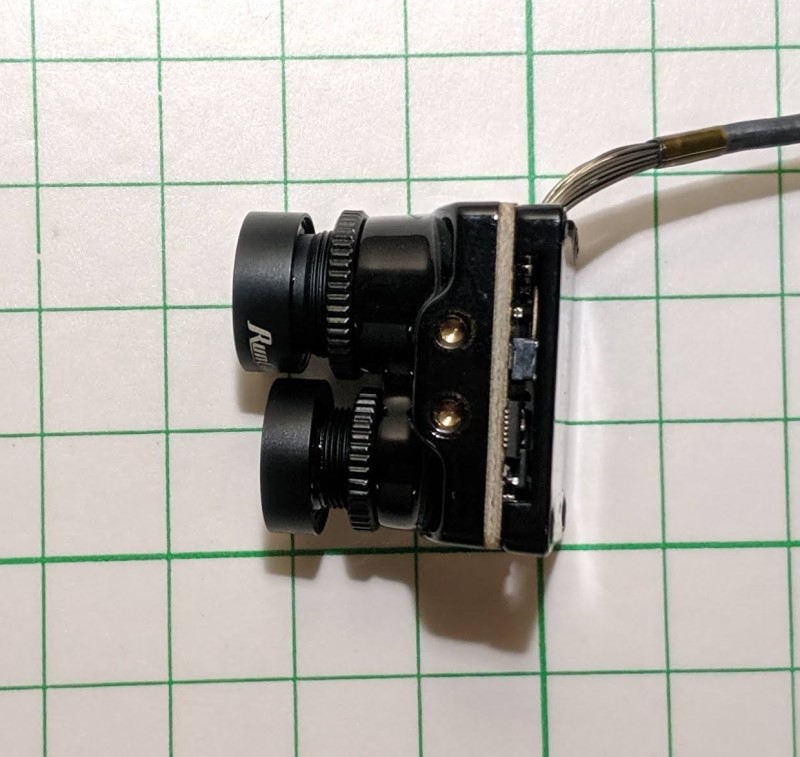

レンズキャップを外してみました。レンズキャップは上側のHD用レンズにだけ付属しています。レンズ同士が接近しているので下側のFPV用レンズにはキャップが出来ないようです。

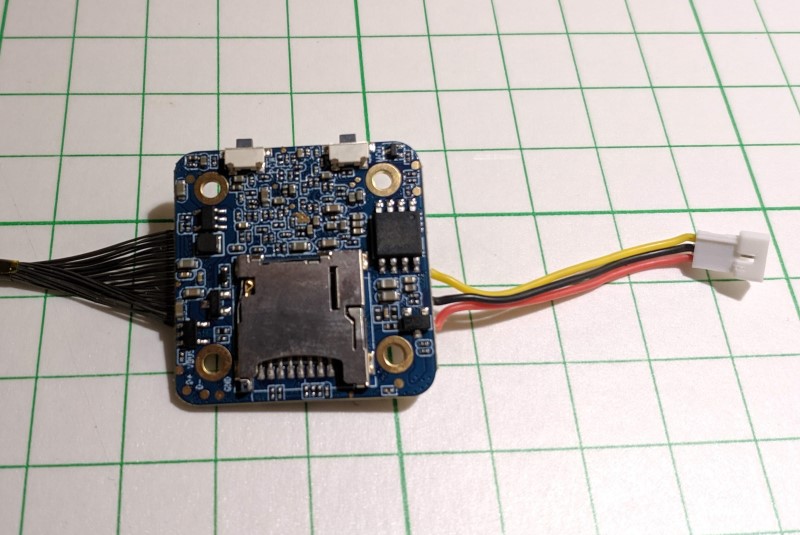

ボードのアップ。

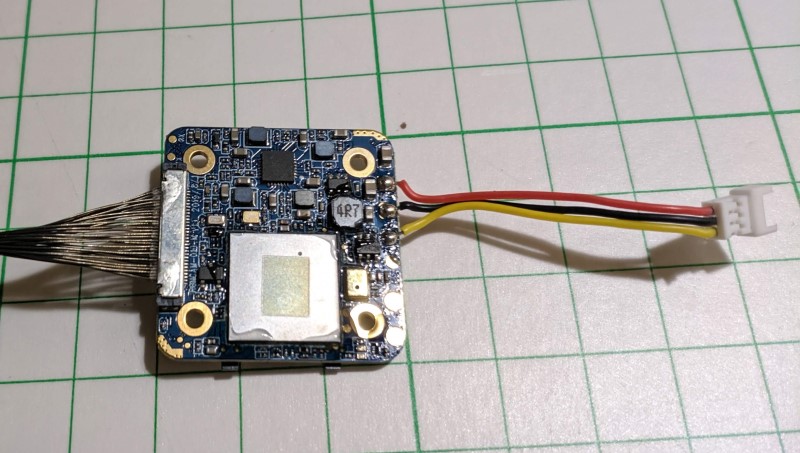

反対側もアップ。Caddx Tariser のように放熱用のアルミ板はありません。ただの1枚のボードですw

カメラの裏側。HDが上ですね。上下さかさまにして付けることも可能です。設定で映像反転できます。

カメラを横から見ると取付用のネジ穴が2つ見えます。

マニュアルとアプリ

マニュアルのダウンロード

マニュアルは付属していませんのでRunCamのホームページからダウンロードする必要があります。日本語版は無いので英語版のPDFファイルをダウンロードします。

またこのページからファームウェアもダウンロードできます。

RunCamアプリのインストール

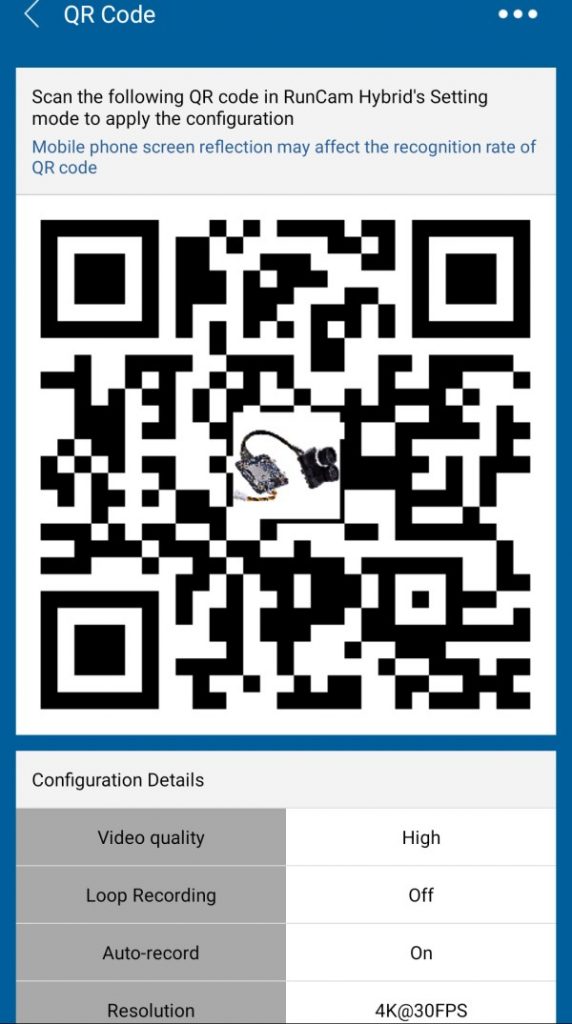

RunCam Hybrid にはWi-FiもUSB端子もありませんので、録画設定等はスマートフォンのアプリでQRコードを作成後、RunCam Hybrid をQRコード設定モードにしてカメラに読み込ませて行います。そのためにアプリをインストールする必要があります。

Android はこちらから

iOS はこちらから

RunCamアプリ

RunCamアプリを起動するとカメラの選択画面がありますので、RunCam Hybrid を選択します。

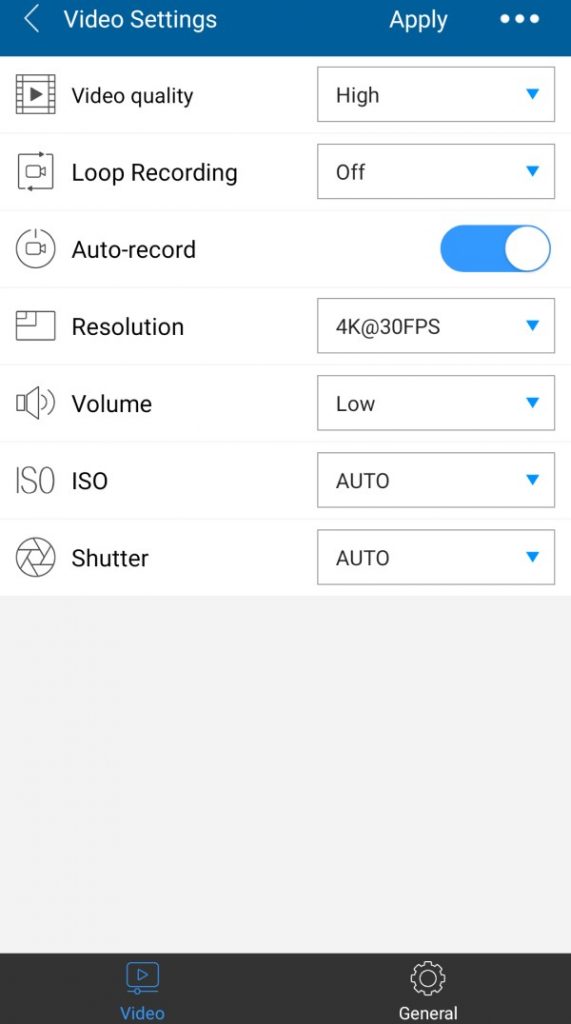

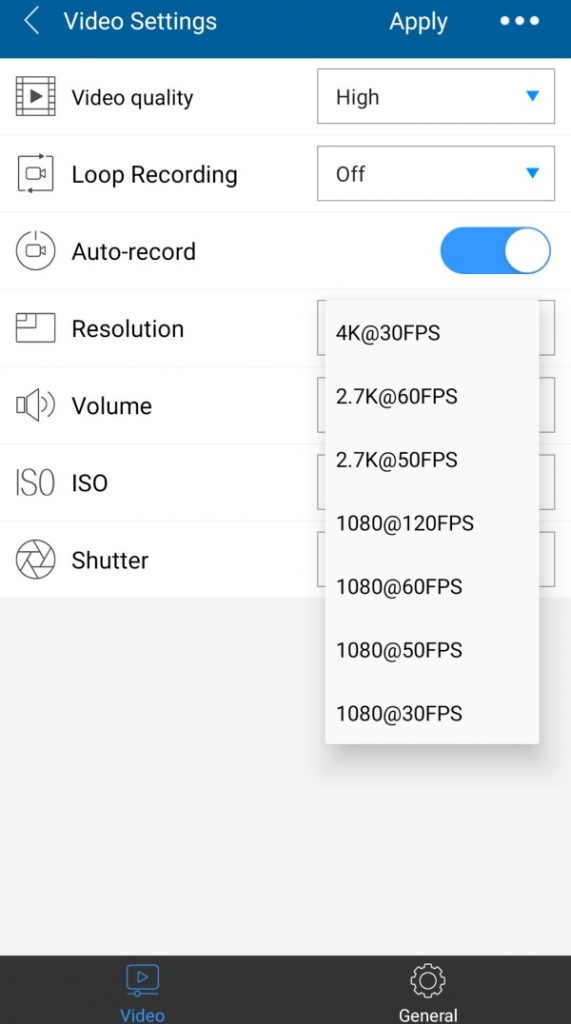

「QR Code Cofiguration」をタップすると「Video Settiong」画面が開きます。

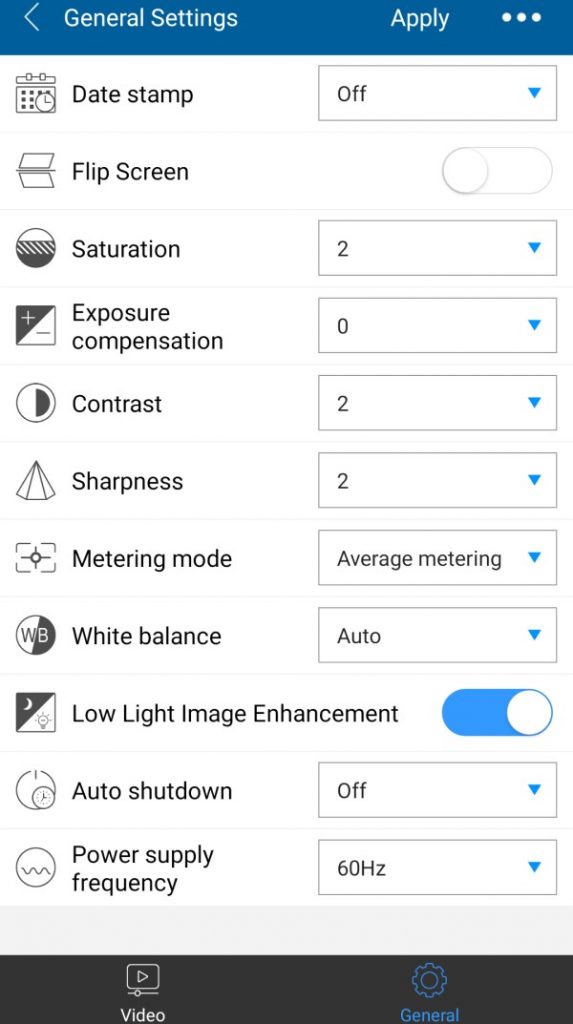

Video Setting 画面では録画用の設定を行います。画面の一番下にある「General」をタップすると画質調整など詳細な設定が出来ます。

設定完了後上部にある「Apply」をタップするとQRコードが表示されます。下記QRコードは4K30fps用と2.7K60fps用。

こうしてあらかじめよく使う設定用のQRコードをプリントアウトしてラミネートでもしておけば、現場ですぐに設定変更ができそうですね。またスマホも要らなくなります。スマートフォンを使わないのが一番のスマートw

次回は実機フライト動画?

さてここまで RunCam Hybrid を見てきましたが、カメラが思ったより高さがあるので、マイクロドローンではフレーム内にどうやって搭載するかが一番のネックになりそうです。カメラをチルトして取り付けるのでその分の余裕も欲しいですし・・・

とりあえず手持ちの部品で3インチ機を組んで搭載してみます。